文 – 黄韻然

日期 – 2018年1月5日

原文刊登於同名 M+ Stories 博文集 第1期: 視覺文化

在藝術品面前,一個城市的居民如何知道自己看見的是藝術?如何明瞭他們已經失去並遺忘了藝術?又如何得知藝術已再度回歸?香港自開埠起,就被視為容不下高雅藝術的城市,然而,自十九世紀建立成港口城市開始,這裏就有藝術家從事創作,他們的作品不一定引人注目,更多是被人忽視。即使藝術品的文化與商業價值與日俱增,但藝術在香港的發展卻背離常態,甚至愈見低調,有時幾近消失。香港當代藝術呈現出一種獨特的兩難之境──迴避賞識、不求譁眾取寵的一套實踐與感性,同時渴求認同,期望被視作一種獨特文化形態。我們如何能認同游離於我們視線以外的事物?

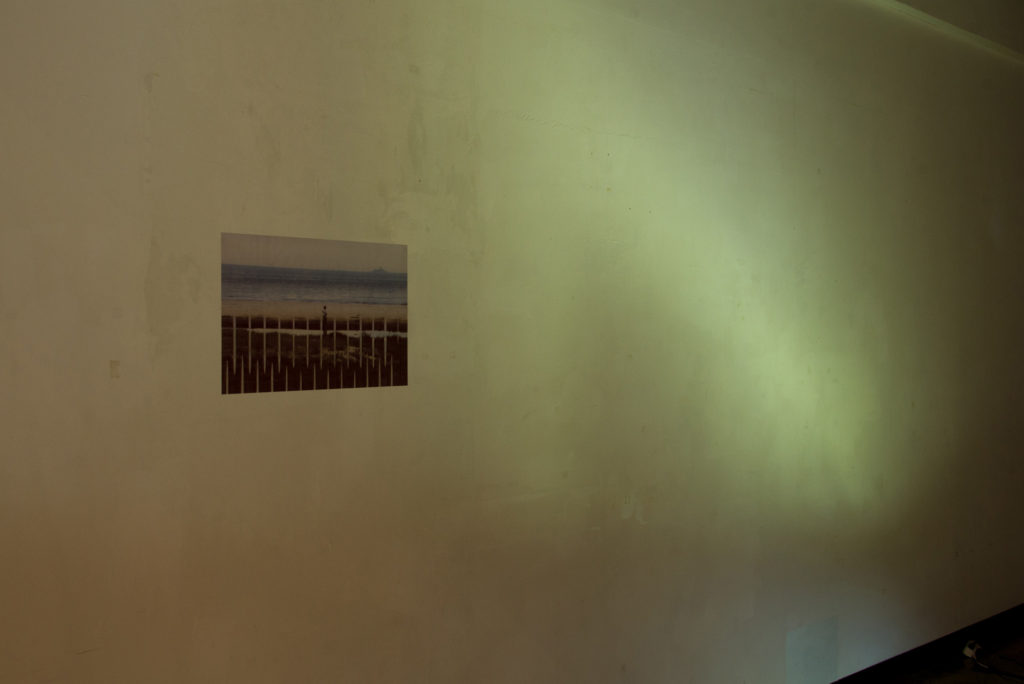

數個月後的1996年初,林一林有機會在香港再次展演這個作品,這次展演名為《驅動器》(1996年)。林一林回想,最初想在香港地下鐵路逐個地鐵站搬磚上下車廂,但也許是知道地下鐵路公司大概不會允許如此干擾運作的行動,這個意念在徵求地下鐵路許可前,已遭邀請方香港藝術中心否決。他不情願地妥協,在香港藝術中心附近的灣仔行人天橋上開始了歷時四日的展演。今回他為表達對香港主權即將移交予中國大陸之觀感,在煤渣磚上手寫了香港各政府部門的名稱。展演首日,由於磚牆比廣州的更大型,搬砌過程更艱難,有香港藝術家自發加入。然而,翌晨林一林到現場卻發現磚牆已完全改變,被移到地面,正好擋住了上行人天橋的樓梯。他以為這是協助他的那些藝術家的一場惡作劇或者對他作出的一種批判,便又將磚搬上行人天橋,重新開始搬砌。正當他這樣做的時候,一名路人拿出電話致電相關部門,路政署遂派員驅趕林一林,並拆除了他的磚牆。林一林之後被迫將磚搬回藝術中心地面門前,但這也帶來了新的問題,當時有許多香港人到附近的灣仔入境事務大樓,趕辦英國為部分居民提供的屬土公民護照。故此展演最後一日,他用寫有香港政府部門名稱的磚砌成牆,阻塞排隊的人,令已經焦灼不安的市民更感沮喪。翌日林一林的磚牆終於被路政署清除,展演以失敗告終。廣州的藝術介入行為,有悠久的歷史,即使受到諸多限制,依然含蓄有力;對於來自廣州的林一林而言,這次活動和當中的種種失策,進一步證明了在本應自由的香港,藝術卻是不可能的事。在這裡,藝術家的行動受當局、市民和藝術界同儕的排斥。

林一林,《驅動器》,1996年,行為展演照片。照片由藝術家提供。

林一林的「搬磚」行為完全切合當代行為藝術的傳統,把漫長時間、毅力勞動,以及挑釁性的公眾參與奉為圭臬。他的行為在後毛澤東時代的中國,會像在倫敦、紐約市那樣受到一定的認同,但在香港則不然,這說明香港的美學空間,與毗鄰的珠江三角洲或其他追求認同的文化重地截然不同。伴隨文化認同的是特定期待,可見於現代社會主義藝術的傳統或先鋒派對資本主義的批判,前者崇尚大型和華麗感,後者則渴求逾越和挑釁。香港文化在這兩個意識形態傳統之下,從未融入自如。

與此相對,在過去數十年間,當代香港的藝術一直迴避這些期待,並採取一種截然不同的態度:在形式、尺寸、規模和表達上,以「小」為上。這個趨向在香港成為一種現象,部分原因在於香港人受狹小的生活和工作空間的實際限制,以及藝術製作和展示方面,相對缺乏空間、市場和支持。不過,這個形式上的趨勢已發展成一個更廣泛的美學論述,我們或會將這個論述與文化研究學者馬文彬(Ackbar Abbas)所謂「遁」的美學,或者法國哲學家德勒茲(Gilles Deleuze)提出的更廣及全球、1968年左翼運動後的微觀政治關聯起來。香港藝術的微渺,很有可能是一個徵象,顯示社會對於簡化的地緣政治的普遍抗拒,而香港居民和藝術家(以及全球各地眾人)就是在這種簡化的地緣政治中生活運作;或者亦有可能是一種正在冒起的全球美學之產物──間接、短暫、個人、感性, 有論者視之為政治能量的新形式。

但是香港藝術之「小」,除了可以用國際和本地的關係來解釋,亦有地域因緣。作為一種文化感性,香港藝術之「小」是更廣泛的廣東感性的變調,這種感性低調、自謙,表達在各個方面;例如作為廣東流行語言機智靈妙的基礎,或者在日常對話中疑問句以懶洋洋的語氣結尾。在香港流行文化中,最精湛又經得起時間考驗的例子,莫過於周星馳的幽默。他以最為誇張的手法所演繹的小人物角色,往往自吹自擂,展現不應有的自戀。這是一種日常、低下、卑微的感性;但凡得到好處,都大肆慶祝,不管那好處少得可憐;令每個小動作搞怪討好,即使那小動作是何等無謂;用貼切的俗語,調侃最嚴肅的話題。這並非弱者的文化策略,而是除了以荒謬作為虛飾,拒絕給予正式權力(formal power)任何認許的人之政治。換言之,在最理想的情況下,「小」,毫不費力就能做到最深刻的批判。

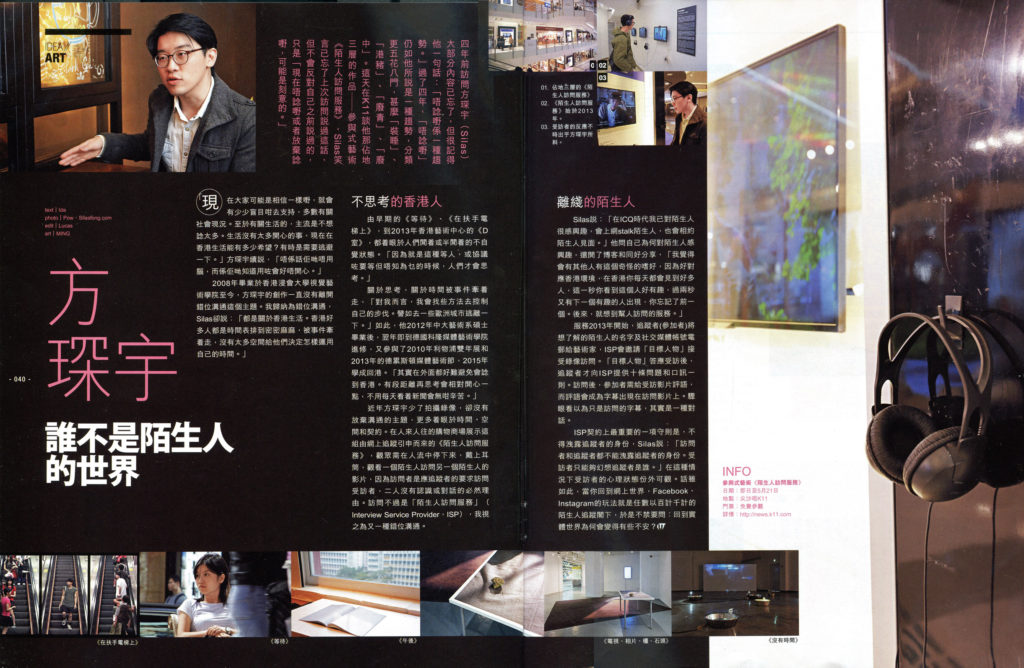

廣式生活的虛靜恬淡,大量融入到香港當代藝術中,尤其是新一代年輕藝術家,當中包括我在本文論及的林東鵬、李傑、白雙全、方琛宇和麥影彤的作品。這些藝術家屬於中國推行改革開放(1978年)期間出生的世代,童年生活在英國殖民統治末期(英治於1997年結束)。這段時期,是超現實的倒數時期,一個晚期資本主義的地域,準備接受共產黨的管治。他們在由大陸管治的特別行政區成長為藝術家,適逢中國當代藝術冒起,並在全球藝術界極富有影響力。這些藝術家在香港大學體制下中規中矩的藝術系畢業,正值藝術界急劇國際化、北京在一夜之間成為文化重地的千禧年代中,建立自己的事業。這是歷史倒轉、矛盾深刻的數十年。

林東鵬,《島嶼上發生的事》,2013年,塑膠彩、炭筆、鉛筆、縮型模型及木製玩具木本,300× 700厘米。照片由藝術家提供。

如果將「小」歸為形式上的尺寸,那麼我們可以留意到它在畫家林東鵬(1978年生於香港)作品中的漸次變化。在過去十年中,林東鵬的作品帶領觀者「由巨入微」。他採用多種混合媒材於夾板上創作,其立意顯然取自中國山水畫與香港平面設計(可愛型、線性、扁平化,常作擬人化)。即使這些作品大部分是在大幅夾板上完成,但氣氛平靜、色調舒緩,以柔和的筆觸呈現出人性或擬人的層面。他於2008年旅居北京時,在數塊夾板上以炭筆繪畫山脈,之後將畫完的山峰的一部分擦除,作品題為《移山者,愚公也》。這是一件形跡疏落、近乎抽象的作品,令人聯想到上了油墨、被鑿刻過的木版畫。雖然這是一件大型作品,但它卻留下印象派的畫風,轉瞬即逝。2011年,他將這一大型風景畫母題,發展成一系列小幅面的混合媒材的山景畫,畫中的摩天大廈群以粉色起稿後塗繪於夾板上。這次還將微型塑膠模型,包括孤單的人像和日用品,附於畫上作浮雕狀,有時放在小盒內,混合着水墨畫的古風與極為當代、非比尋常的小裝飾。在那個時期,林東鵬亦在自己的工作室書桌抽屜做實驗,在細小、隱蔽的空間內放置小裝飾,擺設出不同場景,彷彿是他為繪畫而設計的草圖。到2013年,他這種浮雕元素在平面作品中的應用,在多媒體作品《島嶼上發生的事》中發展成一個完整、現成的縮微立體佈景,在另一幅非常大的風景畫上,加上橫檔,放置玩具。作品的繪畫部分是多山的島嶼,上有一群群孤單的高樓大廈,與吸引兒童在畫前拿來把玩的迷你玩具車和道路模型形成對比。相較早前在北京完成的作品,用大幅山水來思考留痕與擦除的關係,而這組比較近期的作品,則對這個相當常見的藝術主題輕描淡寫,將稚氣的迷你城市風景,名副其實「放置」(也實在是一種「投影」)到前景的位置。林東鵬作品中可見的物件,大小尺寸各有不同,呼應了他對形式的追尋:在那些多山風景畫的面前,找尋一個可以連繫的合適比例。

林東鵬曾經與另一位香港中文大學藝術系畢業生合租了一個位於火炭的工作室,這位室友每天在工作室一角的雙層床睡到很晚才起床。他們的工作室裏經常有一大堆看來是隨意摺起的床單。那位工作室室友就是藝術家李傑(1978年生於香港),那些「床單」,其實是他繪畫實踐的產品:他在頭尾相連的長方形布料上畫上普通的條紋和圖案,驟眼看去令人以為是褪色的起居布料,這是他在香港中文大學修讀碩士課程時發展出的創作手法。值得留意的是,他畫在布上的圖案,並無具體指涉,不是重複某些商業設計,亦非複製經典的香港、英國或中國產品,故此這些圖案既非懷舊,亦無歷史性,甚至不為人熟悉,只是看上去有些稀鬆平常。不久,李傑將這一繪畫手法拓展成一種全面的藝術生活實踐:他獲邀參展或駐地時,會暫居藝廊,並在自己駐地期間使用的所有家用布料(床單、枕袋、碗布)上作畫。換言之,這個最初是繪製起居布料圖案的模仿行為,後來還是融入到那些布料的日常功能當中。這是一種本質上無從覺察的行為藝術,將形式、功能二元一位轉向個人內在。

李傑,《Hand-painted cloth used in pantry》,2009年,塑膠彩布本。照片由藝術家提供。

因而,林東鵬和李傑是兩位直接、象徵地、從功能上將傳統西方藝術媒介拉入日常形態和物件的香港藝術家。然而他們的指涉難以捉摸,屬於偶然的選擇──既不是有目的的挪用,亦不是為表明抗拒而徹底隱退。反而,他們使用日常符號的能指時,有一種隨意性,暗示他們沒有意願或興趣,甚至有避免參與挪用的文化策略。此外,這種偶發的漫不經心,是其作品在形式上增加感染力不可缺少的環節。他們作品的吸引力繫於那細微、不精確且顫動的線條,或者逐漸滲入夾板表面的濃色,反映出個人化、定製式工藝美學的感染力,而這種美學是當代繪畫摒棄技巧的氛圍的表現。這樣看來,那是屬於後工業時代工藝美學在全球的冒起,這是一種物質文化,推崇那些都市隱士的微觀製作,他們的都市已停止密集生產,並尋找新方式去重新審視「製作」的價值。

充分利用香港這個密集都市景觀的另一種概念藝術,是藝術家身為市民大眾的一員,參與極為私人(時或有創意)的行為。這種概念藝術在白雙全(1977年生於福建)的作品中尤為明顯。他的作品是典型的行為表演和概念創作,當中不外乎是藝術家在都市場合中的私人行為,觀者只有要透過藝術家的陳述或紀錄,方能接觸其作品。白雙全透過一個非比尋常的項目發展出這種手法──在兩年間每週於讀者眾多的香港報章《明報》發表兩版內容。他受時任編輯黎佩芬邀稿,後者任他自由發揮,在專欄定期回應香港時事。白雙全獲編配的題目當中許多明顯具政治性,然而他選擇藉改變角度,提供名副其實的「另類觀點」,將政治的對抗特性消弭,例如從出人意表的角度拍攝一場示威,同時將擦肩而過的日常生活攝入鏡頭。

白雙全在《明報》的作品,長期、定時地以報章專欄為形式、結構與展出的場合,這在當代藝術史上是前所未有的。整整兩年間,他受薪擔任每週專欄作者,跟其他專欄作者一樣,獲分配「報導」,並在數日內,提交一份圖文兼備、詳盡易懂的主題作品。如其他專欄作品那樣,報紙亦會收到讀者對白雙全跨版作品的來信。白雙全的這個創作習慣,成為報導藝術家自身紀錄與閱報公眾的反應,兩者層疊而成的每週一場的對話。他的作品既非藝術家為嘲弄大眾傳媒而製作的戲仿「報紙」(如情境主義者和超現實主義者的製作),亦不是藝術家為了以概念主義的模式向公眾發表藝術宣言而付費刊登的臨時廣告。相反,白雙全和編輯創造了一個另類場合,在不必憂慮被現有權力架構收編的環境中展示藝術。白雙全自豪地形容他的創作手法,是將自己放在一個跟其他不在辦公室工作的香港人沒甚分別的位置:不能整天留在狹小的家中、要到市內閒蕩、希望可以與其他市民有一場無虞而間接的對話。他對公共空間的關注,使他反思公民身分和常規化的都市生活的意義,進而在那個空間採取極微細、含蓄和短暫的介入,或者至少將公共空間與個人思考之間那個也許尚有發揮餘地的縫隙,發展為素材。

白雙全,《等一個朋友》,2006年,行為展演,九龍塘地鐵站,香港。照片由藝術家提供。

其中一個尤為關注香港都市環境的專欄作品,是《等一個朋友》(2006年)。白雙全在人聲鼎沸的九龍塘地鐵站站着。九龍塘地鐵站是香港最繁忙的轉車站之一,在這裏找一個佇立的位置都有困難,而白雙全卻等了近四小時,終於等到一個他認識的人剛好路過。這位朋友問他:「你怎麼知道我會經過這裏?」他答道:「其實我並不知道,只是我等了你很久。」

這是一次美好的交流,不僅因為短暫,亦是由於這略略反常規的對話,成為輕輕插入香港無休止繁忙時空中的一幕。這個插曲本身當然只是暫時中斷了都市流動的節奏和等候、期待與巧合等時間界域。設想有一對朋友,僅僅談兩句,就回歸到都市地鐵的洪洪人流中。將這一行為視為「藝術」,也許只有在香港這種高度理性化的地方才可行。這裏的大多數居民無法想像,在沒有約定的情況下,於地鐵的任一主要轉車站,等到一個剛好經過的朋友。在別的城市,則或許要等長得多的時間才會成事,而在其他地方,碰到一個沒有約定的朋友,也是平常不過的。在現代主義者的語境下,「等待」總帶有一種存在的沉重,但白雙全不像卡夫卡小說的角色,等了一輩子,最終面對的卻是同一個無動於衷的官僚,亦不像林一林重建磚牆時那些等候領護照的港人;白雙全的行為以相對短暫的等待時間,和等到最後遇上一位朋友的喜悅與樂趣,舒緩了等待的沉重感。

在高效率的香港日常生活中,即使數秒的延遲,都別具深意,至少方琛宇在作品《販賣偷來的時間》中是如此刻畫的。方琛宇(1985年生於香港)亦是香港中文大學藝術碩士課程畢業生,他的錄像裝置紀錄了他自陌生人處「偷來」的數秒──他在住宅大廈升降機內隨機按動按鈕,為的是捕捉升降機開門時搭客的反應。這種微型中斷的效果,有時藉搭客的反應記錄下來,大部分時間他們泰然自若、或感到煩擾、沉悶、困惑,但不久就會有人與鏡頭對質,投以挑釁目光。每個反應都是精彩的揭露時刻,鏡面升降機門打開時,我們看得見升降機內的人及其反應。之後,方琛宇在畫廊展出錄像,任參觀者選購片段帶走,並在重新播放前剪輯錄像,將已售出的片段換成空白畫面,並標明出售價格。如是者,在極小的空間內極短暫的曝光,最終回復不為人所見。可以想像,出售行為到最後,作品將僅餘一段段價格標在黑色畫面上停留數秒的連續片段。

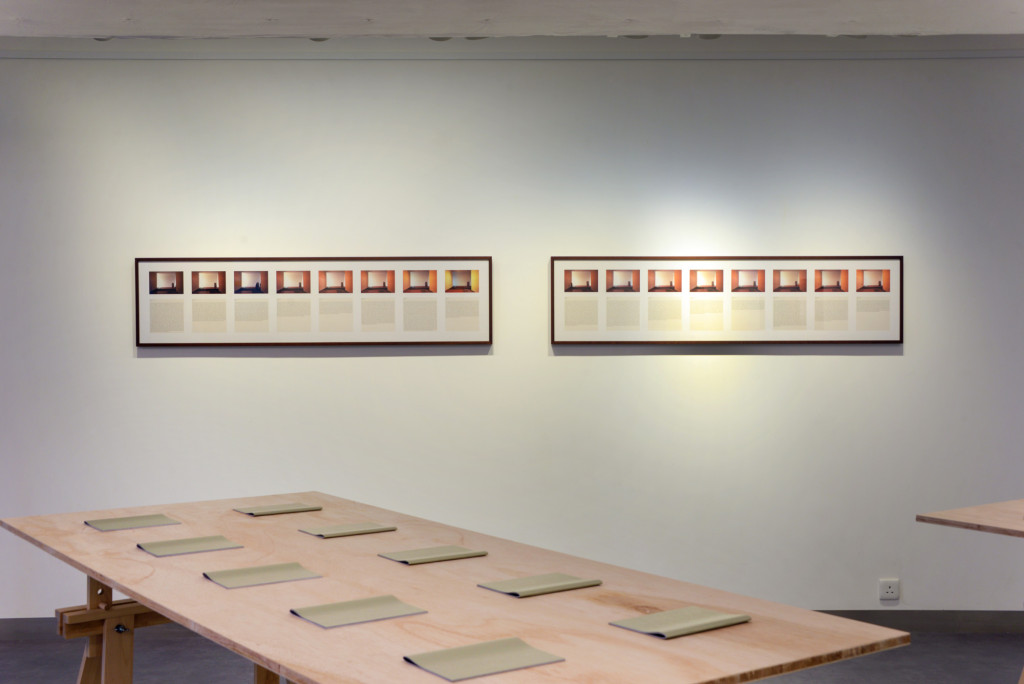

方琛宇,《販賣偷來的時間》圖錄,2008年。照片由藝術家提供。

花上一點時間,做一些看來是差事但又不是工作的事,只為探問日常用途和價值這種做法,在麥影彤(1989年生於香港)的作品《Sterilization》(2013年)中有着極富感染力的實踐。麥影彤在這個作品中,用牙籤將草莓表面的瘦果(種子)挑出;這個手法跟她後來的作品《Disarming》(2013年)相關,這次她用一把鑷子將一棵小仙人掌上面的刺拔出。《Sterilization》有數種變化,經多次實行、展演和裝置,記錄成不同錄像。在錄像版本中只見一雙手,專注地用牙籤處理放在透明培養皿的一顆草莓,這個行為初看像做手術,再看像在美容,草莓鮮紅色的尖頭令人難以不將它想像成為人,因為香港的護膚品廣告經常將有待清出黑頭的鼻子與草莓拉上關係,台灣則將千禧年代出生的人稱為草莓族。但隨著畫面中的手挑、挖、揉、戳草莓上的每顆瘦果,手指最後滴着紅色液體,可愛的草莓慢慢變成了難以辨認的果茸。正如其作品題目所示,這個行為說明了美與潔淨,在很大程度上是植根於生物繁衍和社會再生產的過程。控制繁衍和再生產的強制過程,在瘦果被逐顆挑出所營造的恐懼中,變得戲劇化。

麥影彤,《Sterilization》,2013年,錄像。

雖然在行為藝術的歷史中,常常將時間和強迫式的重複神話化,而且上述所有的香港藝術家作品,亦在一些環節應用了長時間和重複的元素,但是細看之下,在上述作品中,花費長時間或發展為長期持續實踐的其實不多。白雙全等了「許久」,其實不足四小時;方琛宇中斷鄰居搭升降機的時間,是以秒計;麥影彤和李傑都有重複動作,但兩者皆不涉及費勁的體力勞動,作品亦不要求觀者參與相關(且莫說艱難)的體驗。林東鵬的作品規模較大,有時亦會邀請觀者參與,不過觀者所接觸的,是真正的小玩意。

整體而言,這些作品沒有在財產、法律或權力架構上有實質性的冒犯之舉;事實上,方琛宇偷時間、白雙全創作《明報》跨版專欄,都完美地切合商業藝術和大眾傳媒體系的期望,這些作品在公共空間或日常生活中創作而成,但從來不妨礙兩者。最後,雖然這些香港藝術家是如此自覺地創作,他們往往不表明自己是這個城市、家園或藝術界的介入者;從這一意義而言,正是他們的文化感性迥異於概念藝術和行為藝術的傳統、現代主義或社會主義藝術的宏大政治敘述,甚至廣州的當代行為藝術。

然而,僅將這些偏離之象視為一個新世代屈從商業化或去政治化微觀美學的徵象,未免太簡單。因為在這些年輕藝術家生活的時空中,所謂的逾越與宏大,已被巨型的、地緣政治的、甚至普世主義的權力鬥爭觀念所篡奪。在這種情況下,細小、隱匿、短暫的事物,形成一種微觀藝術製作的美學,同時將權力跟可見性所帶來的問題分隔。他們反而提出一個方法,不帶競爭或批評地反思和細想何謂規模。在此,變質、形成、推緩、延遲的過程,就是為了尋找合適規模和空間,去表達一種不作阻擾的聲音。

本文由梁煥茵從英文原文翻譯。

文章頂部圖片:林一林,《驅動器》,1996年,行為展演照片,香港M+,管藝捐贈,2013年。

黄韻然現於美國加州大學柏克萊分校任修辭與美術史副教授,為現當代藝術與視覺文化的歷史學者,專研假冒、偽造、欺詐、複製、贗品等挑戰藝術品原創性的現象和行為。她的研究以華南地區的廣州、深圳和香港為重點,寫作題材包括中國及西方美學、人類學、知識產權法與流行文化,著作《Van Gogh on Demand: China and the Readymade》(2014年芝加哥大學出版社出版)獲2015年「列文森中國研究專書獎」(Joseph Levenson Book Prize)。